01 一月 「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【甘肅、貴洲、西藏、青海】

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃

【甘肅、貴洲、西藏、青海】

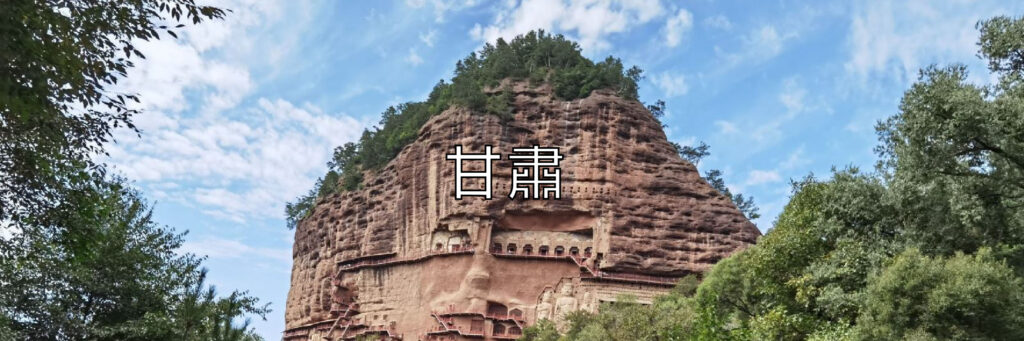

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【甘肅】

甘南鍋莊舞、蘭州雕刻葫蘆、敦煌曲子戲

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【甘肅】

甘南鍋莊舞

地址:甘肅省甘南藏族自治州

甘肅甘南鍋莊舞是甘南藏族自治州傳統舞蹈,是國家級非物質文化遺產之一。鍋莊舞是藏語音譯,意為圓圈舞,表演形式一般是男女圍成圓圈,邊唱邊跳,按節奏同步進行。男的動作大而奔放,女的動作小而含蓄,舞姿時而平緩優雅,時而矯健豪放。

鍋莊舞的動作大多來於高山牧區,以雄健、奔放、敏捷、豪壯的氣勢節奏而著稱。裡面會有牧民擠奶、夯土壘牆、放牧瞭望和打獵奔跑的動作等,還有「前後甩手」、「單手統袖」、「雙手繞花」等動作。

舞蹈特點在於隊形多變,腳步的踏、踩組合,舞步穩沉柔韌得來,舞者自身動作亦很豐富,形成強烈對比和獨特的視覺觀感。

甘南鍋莊舞以獨特的音樂韻律、藏族服飾、舞步隊形,以活靈活現的表現形式成為安多藏文化傳承的活化石。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【甘肅】

蘭州雕刻葫蘆

地址:甘肅省蘭州

蘭州刻葫蘆主要用刀或者針在葫蘆表面進行陰刻,來體現中國傳統繪畫山水、花鳥、人物和書法,然後塗上松墨,令其線條明晰。

刻葫蘆是代表蘭州特色手工藝的典型代表,也是甘肅省非物質文化遺產。

「吉祥葫蘆」是傳承近百年歷史的非遺項目——蘭州刻葫蘆。葫蘆在我國的傳統觀念裡代表著吉祥,「福祿」與葫蘆諧音,因為其形狀圓潤,也標誌著圓滿,它在古代民俗活動中佔有不可替代的位置。

這種集微雕工藝,融雕刻、書畫、文學藝術於一體,凝集了蘭州葫蘆藝人的文化修養、藝術遐想和精湛技藝,是著名的蘭州雕刻葫蘆,也是民間工藝品中的珍品。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【甘肅】

敦煌曲子戲

地址:甘肅省敦煌市

敦煌曲子戲流佈於酒泉市、敦煌市及週邊地區,其歷史可追溯至唐、五代時期。明清以後,曲子戲成為重要的民間戲曲曲種,當區受秦腔、眉戶戲的影響,在劇目、演唱形式等方面都形成了獨特的風格。並於2006年,經中華人民共和國國務院核准列入為第一批國家級非物質文化遺產名錄。

敦煌曲子戲常演劇目有《老換少》、《磨豆腐》、《小放牛》、《大保媒》、《鬧書館》等,曲子戲沒有大本戲,全是摺子戲,小的戲一個人就能演,最多不超過四五個角色。雖然曲子戲事小人少,卻富有哲理。

敦煌曲子戲的角色主要有生、旦、淨、醜四類,樂器有三弦、板胡、二胡、揚琴、笛子等,表演形式上有清唱、坐唱、舞台表演等。戲曲作者會營造戲劇效果,編織人物關係,通過時間地點來演故事。

敦煌曲子戲這個「戲」,指的是趣味性。演員表演滑稽可笑,道白幽默詼諧,趣味性很濃,遊客觀看時覺得很歡樂。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【貴洲】

貴陽香紙溝風景區古法造紙、銅仁碧江賽龍舟、台江施洞鎮苗族古歌

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【貴洲】

貴陽香紙溝風景區古法造紙

地址:貴州貴陽市烏當區新堡鄉布依族鄉境

距離市區大約36公里的香紙溝,是一座清新自然的山寨,漫山遍野都長滿修竹,以沿用獨特的古法造紙文化聞名。

景區內保存了目前我國規模最大、最集中的東漢蔡倫造紙技術,造紙作坊隨處可見。香紙溝人巧妙地利用溪流、竹林、石料等大自然恩賜的資源為料,古樸而原始地承傳古法造紙系統。

香紙溝景區內環境亦非常優美,峰巒疊嶂,瀑布飛流的自然奇觀錯落有致地點綴於整個空間,揭開了古老造紙術的技術,更顯其珍貴傳統文化的獨特魅力。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【貴洲】

銅仁碧江賽龍舟

地址:貴州銅仁市碧江區龍舟基地

銅仁市碧江區是中國傳統龍舟之鄉,端午龍舟賽是當地一年中最熱鬧的盛會,當地居民酷愛這項極富傳統特色的競技活動。

「每逢端午節,碧江賽龍舟」,祭龍船、點龍睛、船下水、搶鴨子等為一體的傳統習俗獨具特色,承載著一代代碧江人的文化承傳及對美好生活的嚮往。每年的賽事更會吸引從世界各地而來的參賽隊伍,總共參賽數目接近百隊,場面壯觀。

除競技龍舟賽外,當天更會舉行規模宏大的水上巡遊展演、潑水比賽、美食文化節,民族特色手工藝品展、民族特色文藝演出等精彩節目,通過龍舟大賽打造了一場文化盛宴。

觀賞過賽龍舟及各項表演節目後,更可多花一天逛遊碧江老城內的錦江,沿岸乘船遊覽壯觀雄奇的六龍山溶洞群、九龍洞大峽谷及錦江風景區等歷史文化名村,不負處處好風光。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【貴洲】

台江施洞鎮苗族古歌

地址:貴州台江縣施洞鎮

坐落在苗嶺山脈余麓,有「歌舞海洋」著稱的施洞,以其豐富多彩的節慶文化蜚聲海內外。

施洞傳唱的苗族古歌有十三首,大多宏篇巨製,記錄苗族以遷徙為特色的歷史文化。每逢年節喜慶,施洞苗族均會以「一夜」為單位高唱古歌,傳遞厚重繁複的苗族古代文化訊息。

施洞每年會慶祝的節日達19個之多,當中鎮上傳統的「姊妹節」,以每年農曆三月十五這天最為熱鬧。族人中午會在各村寨中寬敞的地方宴席唱古歌,並隨著鼓聲跳起「皮鼓舞」,一直到日落才散去。晚上則互唱情歌,讓年輕的未婚男女憑歌結友,尋找自己的意中人。

每年農曆六月至八月期間慶祝的「吃新節」 同樣熱鬧,早上巡演隊伍會盛裝打扮,於指定路線一路載歌載舞開展大型巡演,晚上會於廣場舉辦苗歌歌唱比賽,實行以歌作慶典,以歌會友。

被列入非物質文化遺產名錄的施洞鎮苗族古歌,成為團結施洞苗族人的形式、探尋苗族多元文化的出口,散發迷人的光芒。

![]()

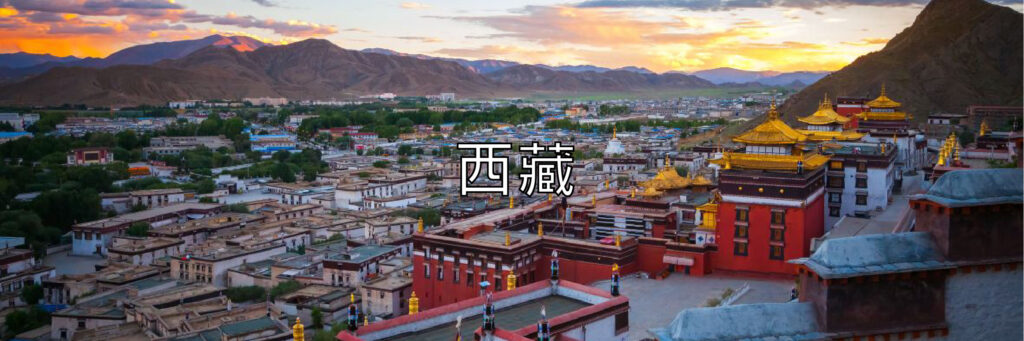

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【西藏】

西藏山南昌果卓舞、拉薩文成公主秀、丁嘎熱巴舞

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【西藏】

西藏山南昌果卓舞

地址:西藏自治區拉薩市尼木縣

山南昌果卓舞是一種腰鼓舞,起源於達布(現加查)地區。山南大部分村莊都有卓舞隊,後來這一舞蹈形式又逐漸流傳到其他地區,山南昌果卓舞距今至少已有1300年的歷史。

表演者分領舞和群舞兩類,領舞者人數2至6名不等,主要是提醒動作變換順序,控制節奏速度,其動作韻律性強,姿態基本上同於群舞,領舞者均由熟知整個卓舞的動作、順序、有較長表演經歷的人員擔任。

卓舞共由18段組成,集動作、韻律、技巧、節奏於一身,各方面相互協調、高度統一,魅力無限。

卓舞所用的腰鼓有兩條鼓帶,一條圍紮在表演者腰上,一條圍紮在大腿,將圓鼓豎著固定於腰左,表演時傳統的隊形基本為圓形。

群舞表演者邊擊鼓邊按鼓點節奏起舞,同時舞蹈動作把長髮辮子揮舞成“∞”、“○”等形態,動作剛勁威武,節奏感強,變化多端。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【西藏】

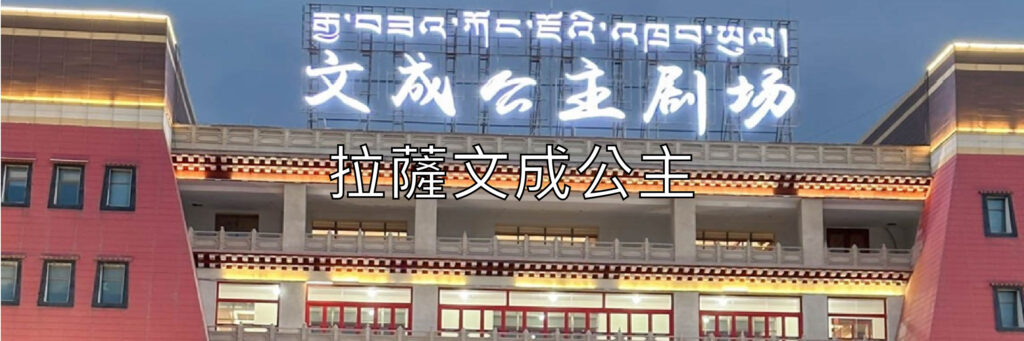

拉薩文成公主秀

地址:拉薩河南岸中國西藏文化旅遊創意園區

《文成公主》藏文化大型史詩劇——這是一部根據真實歷史改編的舞臺劇,該劇以拉薩自然山水為背景,講述了1300多年前文成公主與松贊乾布和親的歷史故事,《文成公主》作為中國海拔最高、規模最大的演出,高水準演繹了西藏特色,成為西藏名片。

拉薩市文成公主劇場,位於拉薩河南岸的西藏文化旅遊創意園區內,與布達拉宮隔河相望。在劇場前可遙望河對岸的開啟燈光的夜幕下的布達拉宮,十分壯觀。借助真實場景以及現代燈光舞美,共同組成的一部長達90分鐘的歷史劇作,帶觀眾們走進故事世界。

星空為幕,山川為景,氣勢恢宏,震撼心靈,這是這部實景劇的宣傳語。在表演中,布達拉宮是很重要的元素,因此在場地山川之前,有一座類比的布達拉宮模型道具,尤為真實。在現場親自看演出,感受真實場景帶來的震撼體驗。

《文成公主秀》有七八百名演員參與,大部分為舞蹈演員,為觀眾展示大唐風韻以及西藏傳統舞蹈、藏戲等。同時,演員身上的演出服,飽含大唐風采和吐蕃特色的服裝也讓整個舞臺更加徇爛多彩,生機勃勃。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 –藝文薈萃【西藏】

丁嘎熱巴舞

地址:西藏自治區比如縣香曲鄉丁嘎村

熱巴舞是由藏族「熱巴」藝人表演的一種舞蹈形式,而且也被定為國家級非物質文化遺產之一。

熱巴舞(那曲比如丁嘎熱巴)是藏北那曲地區丁嘎村流傳的一種民間舞蹈,最早的丁嘎熱巴是在原有的民間熱巴基礎上,創作和發展出來的舞蹈藝術。

熱巴舞主要為男性舞蹈,舞步經閃、轉、騰、挪為特點,步伐矯健有力,變化迅速、觀之令人驚嘆,鼓點簡捷明快、雄厚沉穩,聞之令人振奮,歌聲空曠、聲調多變,充滿陽剛豪邁、奮進向上之氣。

丁嘎熱巴的傳統節目很多,共有三十多個,每個節目的跳法和姿態各不相同,其內容有講述藏族歷史、傳說故事。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【青海】

西寧河湟皮影戲、同仁唐卡、互助縣土族盤繡

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【青海】

西寧河湟皮影戲

地址:西寧市河湟中區土門關鄉紅嶺村

河湟皮影戲又稱「青海皮影戲」,也可以稱為「影子」或「皮影兒」,主要流傳於青海省東部地區,約有兩百多年的歷史,經歷了長期的發展過程。

它有獨立、成熟的板腔體聲腔體系,有專用的弦索音樂曲牌和打擊樂曲牌。人物造型設計獨特,形象豐富逼真,由11個部件組成,主要分稍子(頭)和身子兩大部分,稍子和頭飾連在一起,身軀四肢和服飾連在一起。

皮影戲通過藝人口頭傳承,在此過程中逐漸形成了一套特殊的記憶方法,多數藝人有即興創作的本領。皮影戲班由五人組成,一人操縱生、旦、淨、醜等腳色並兼任說唱,其他四人為樂手,負責文武場的全部音樂伴奏。

2006年,河湟皮影戲經青海省人民政府列入,第一批青海省省級非物質文化遺產名錄;在2008年,經中華人民共和國國務院批准,列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

河湟皮影戲的表演素材和廟會、市集貿易、花兒演唱會、耍社火等時令節慶、民俗風情緊密相聯,不僅在歷史發展之下還形成了渾厚、強烈、古樸、粗獷的鄉土藝術,更有著十分濃鬱的高原特色,為節日廟會增添了喜慶色彩。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【青海】

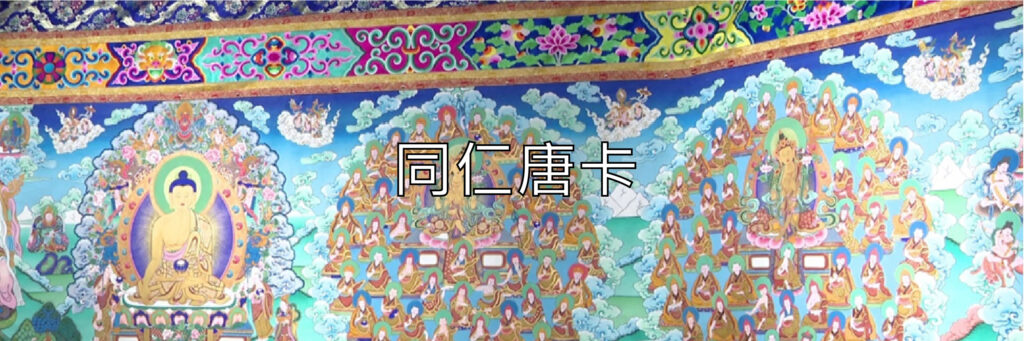

同仁唐卡

地址:青海省黃南藏族自治州同仁縣

同仁地區在藏語中稱為「熱貢」,因此這一藝術便統稱為「熱貢藝術」,主要內容包括繪畫、壁畫、堆繡、雕塑、建築、圖案等,當中的捲軸畫,即藏語稱之為唐卡。

藏語「熱貢」,意為金色的谷地,是安多藏區的核心地區。這裡「家家畫唐卡,戶戶有畫師」,據文獻研究約70%的唐卡來自熱貢。

青海安多唐卡繪畫藝術,最早可以溯源到公元10至11世紀,距今1000 多年,多以藏傳佛教、神話故事、史詩等為創作題材,具有鮮明的地域和民族特點。因其色調艷麗、造型優美、構圖精緻,被譽為「火一樣的安多唐卡」。

唐卡的發展,承載著高原的社會史、文化史、宗教史、藝術史、生活史,具有特殊地位和價值。「人人作畫、家家從藝」,很多唐卡作品都出自於農家庭院。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【青海】

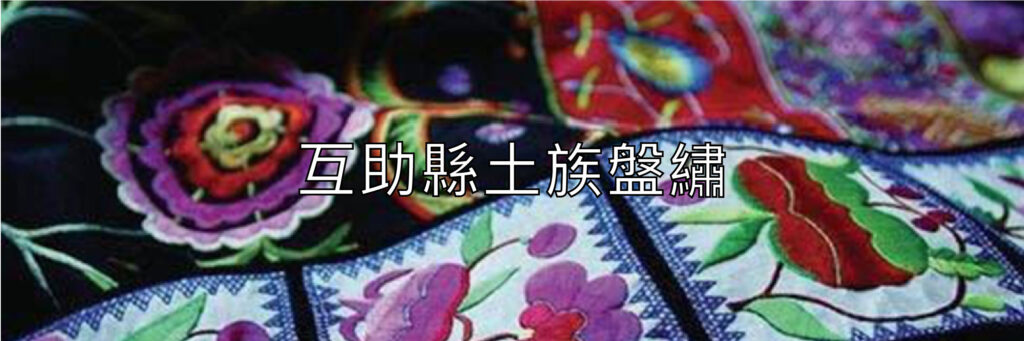

互助縣土族盤繡

地址:青海省互助縣

土族盤繡,是青海省互助縣土族民俗傳統美術。盤繡是中國土族刺繡中主要和獨有的一種繡法,盤繡複雜巧妙,匯集古老土族文化。在青海高原的東部山區,勤勞、樸實的土族婦女世世代代傳承著民族刺繡藝術,她們的刺繡技藝精湛,做工精細,巧奪天工。

盤繡是絲線繡,有紅、黃、綠、藍、桂紅、紫、白等七色繡線,繡時一般七色俱全,配色協調,鮮豔奪目。圖案構思巧妙,具有豐富的民族風格,包括法輪(土語稱為「擴日洛」)、太極圖、五瓣梅、神仙魁子、雲紋、菱形、雀兒頭、富貴不斷頭、人物、佛像等幾十種樣式,而且針腳細膩、層次鮮明。

他們用料考究,加工精細,以黑色純棉布做底料,再選布料貼上。盤繡的針法十分獨特,操針時同時配兩條色彩相同的線,一作盤線,一作縫線。盤繡不用棚架,直接用雙手操作,繡者左手拿布料,右手拿針,作盤線的那根線掛在右胸,作縫線的那根線穿在針眼上。上針盤,下針縫,一針二線,雖費工費料,但成品厚實華麗,經久耐用。

傳承至今,其文化與藝術的重要性不可小覷、博大精深,具有極高的觀賞與收藏價值。現時,已有不少繡娘通過短視頻方式宣傳,使更多人看見、熱愛盤繡這項非遺技藝。