01 四月 「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃 【河北、河南、黑龍江、浙江】

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃

【河北、河南、黑龍江、浙江】

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【河北】

曲陽定瓷、 唐山皮影戲、衡水內畫

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【河北】

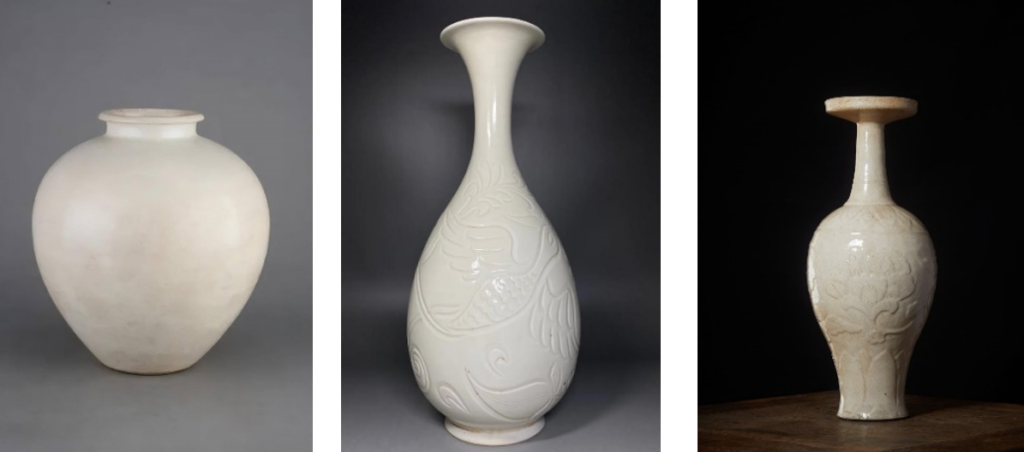

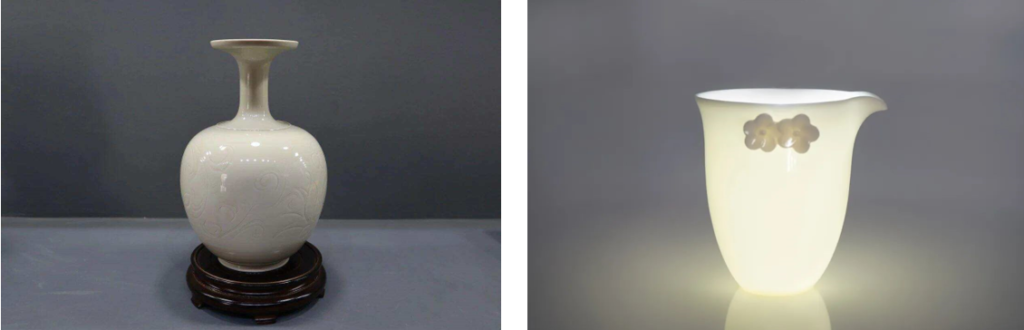

曲陽定瓷–千年窯火中的非遺瑰寶

地址: 河北省保定市曲陽縣

河北曲陽定瓷,又稱定窯瓷器,是中國宋代五大名窯之一,以其精湛的工藝、優雅的造型和獨特的裝飾技法聞名於世。定瓷產於河北省曲陽縣,因古屬定州而得名。

2008年,定瓷燒製技藝被列入中國國家級非物質文化遺產名錄,成為中國陶瓷文化的重要象徵。

定瓷的歷史可以追溯到唐代,興盛於宋代,距今已有一千多年的歷史。其產品以白瓷為主,胎質細膩、釉色瑩潤,被譽為「白如玉、薄如紙、聲如磬」。

宋代經濟繁榮,文化昌盛,人們對生活品質的追求促進了陶瓷工藝的發展。定瓷以其簡約優雅的風格,成為文人雅士和宮廷貴族的心頭好,被譽為「天下第一瓷」。

定瓷的製作工藝極其複雜,從選料、拉坯、刻花到施釉、燒製,每一道工序都要求極高的技藝和耐心。其工藝特色主要體現在以下幾個方面:

胎質細膩、釉色瑩潤、裝飾技法、燒製技術:定瓷質地輕薄,敲擊時聲音清脆悅耳。釉色以白色為主,釉面光滑如鏡。裝飾技法以刻花、劃花、印花為主,線條流暢,構圖精巧。採用覆燒法,形成獨特的「芒口」效果。

河北定瓷是中國陶瓷文化的瑰寶,承載著千年的歷史與文化。它不僅是古代工匠智慧的結晶,更是中華民族精神與審美追求的體現。

![]()

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【河北】

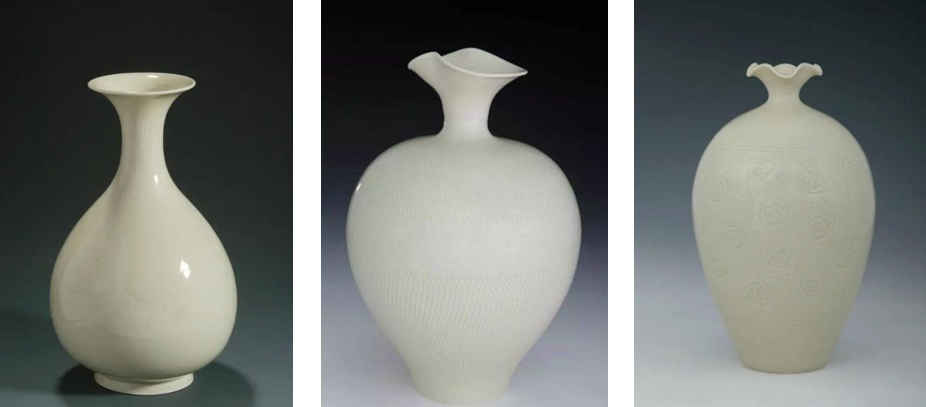

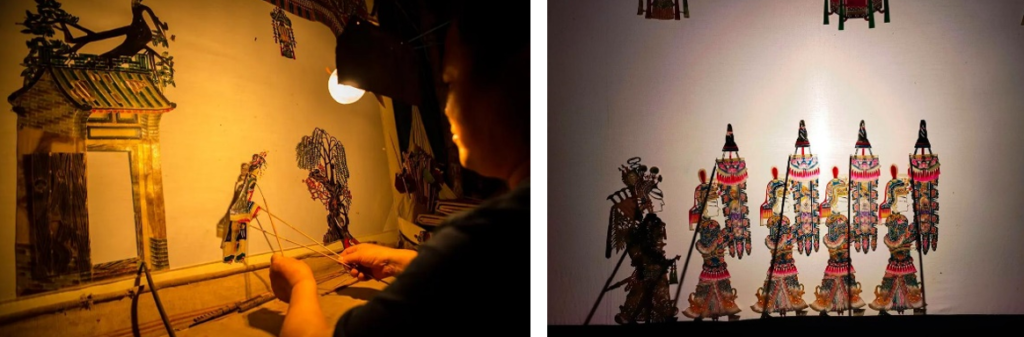

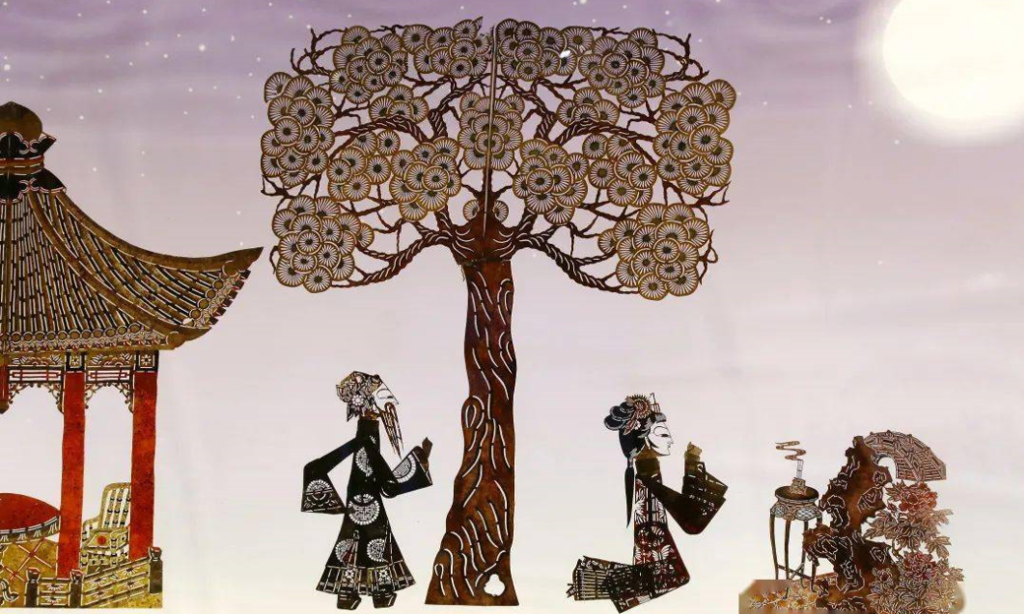

唐山皮影戲– 光影間窺見華夏魂

地址: 河北省唐山市

在河北鄉野的夜色中,當牛皮影偶在紗幕後翩然起舞,鑼鼓弦樂穿透百年時光,一場跨越千年的光影對話悄然開啟。

這門被聯合國譽為「人類非物質文化遺產活化石」的藝術,在燕趙大地上綻放出獨特鋒芒,以刀鋒為筆,以光影為墨,勾勒出華夏文明最靈動的基因密碼。

河北皮影的「驢皮鏤刻」堪稱東方微雕藝術的巔峰。匠人取成年公驢脊背透光性最佳的革料,經歷「泡、刮、磨、繃」十六道古法工序,將堅韌皮革化作蟬翼輕薄。

唐山皮影傳承人周樹柏曾言:「刻刀行走皮上,要聽見絲綢裂帛之聲」。0.3毫米的刻線精準度,令影人衣袂的雲紋水飾在燈下泛起粼粼波光,髮髻間的珠翠竟能隨動作微微顫動。

這種「透雕陰刻」絕技,使靜態皮影在動態表演中產生「無骨生韻」的視覺奇觀。

昌黎皮影劇團的「影窗七絕」將視聽藝術推向極致。老藝人雙手同時操控七根籤桿,影人翻騰打鬥時,腳下鼓點密如驟雨,手中三弦驟轉悲涼。

最絕的是「腹語口技」——操影者喉間滾動,既能模仿戰馬嘶鳴,又能切換生旦淨末不同聲線。

最絕的是「腹語口技」——操影者喉間滾動,既能模仿戰馬嘶鳴,又能切換生旦淨末不同聲線。

這或許正是河北皮影最動人之處——它既是時光膠囊,封存著華夏文明的DNA序列;又是文化種子,在現代土壤中不斷萌發新芽。

![]()

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【河北】

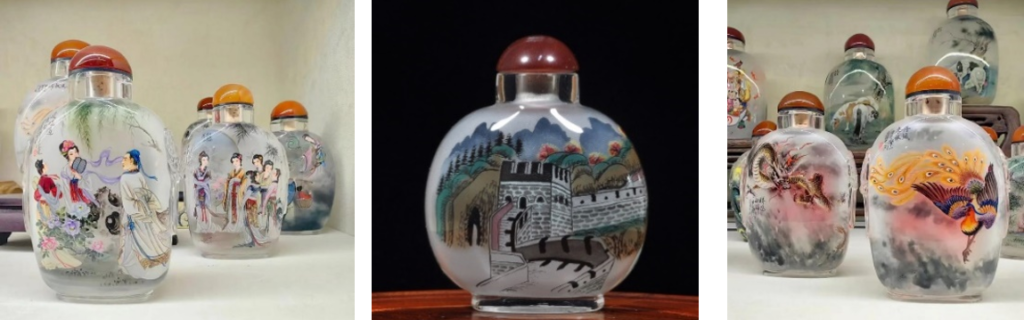

衡水內畫–方寸之間的藝術奇蹟

地址:河北省衡水市

衡水內畫,又稱「冀派內畫」,是中國獨有的傳統工藝美術形式,以在透明或半透明器皿(如鼻煙壺、水晶瓶等)內壁反向繪製精細圖案而聞名。

其技藝之精湛、構圖之巧妙,被譽為「鬼斧神工」,2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。

作為中國內畫藝術的四大流派之一,衡水內畫不僅承載著深厚的文化底蘊,更以獨特的「方寸乾坤」藝術語言,展現了中華傳統工藝的極致之美。

衡水內畫的核心在於「以微小見宏大,以方寸納天地」,其製作過程凝聚了極高的藝術造詣與耐心。

工具革新、反向作畫:使用特製的鉤形毛筆,筆尖細如針尖,藝人需透過器皿外壁反向繪製圖案,構圖與運筆須一氣呵成,稍有不慎即前功盡棄。

題材豐富、獨特技法:涵蓋山水、人物、花鳥、書法等傳統題材,並融入戲曲、民俗等文化元素。首創「皴染法」「撕毛法」等技法,結合水墨渲染與工筆重彩,使畫面層次分明,栩栩如生。

衡水內畫,從鼻煙壺中的微型天地,到承載文化基因的非遺瑰寶,它見證了傳統工藝從實用器物昇華為藝術經典的歷程。

![]()

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【河南】

唐三彩、 太極拳、汴繡

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【河南】

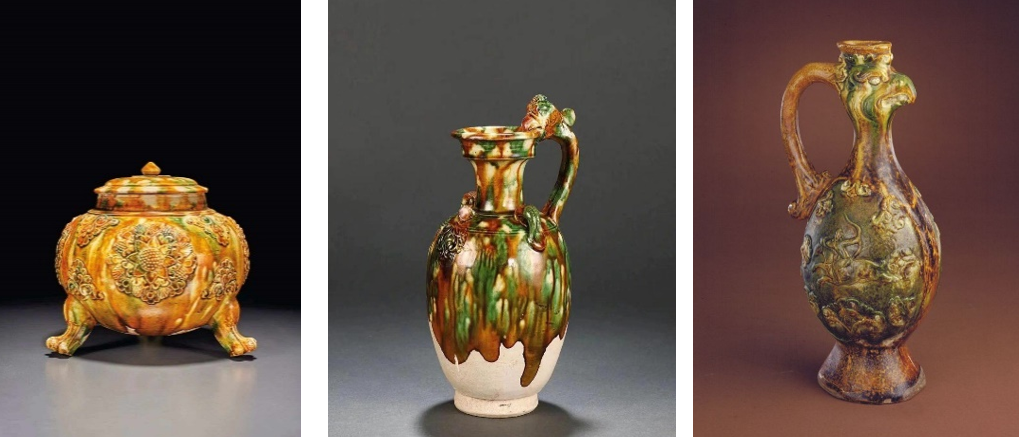

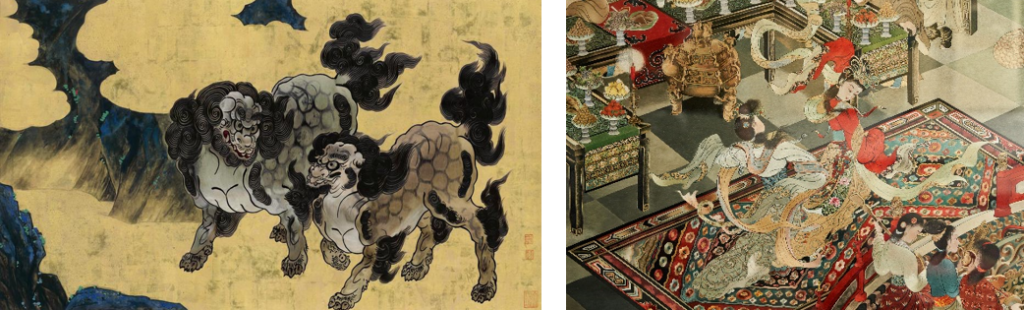

唐三彩–盛唐氣韻的釉色傳奇

地址: 河南省洛陽市

當洛陽邙山腳下的陶土遇上1300℃的窯火,一場跨越千年的色彩狂歡在釉料流淌中甦醒。河南唐三彩,這部封存盛唐氣度的立體史詩,用黃、綠、白三色為基底,卻幻化出宇宙間所有瑰麗的漸變。

在洛陽孟津南石山村的百年窯口,非遺傳承人高水旺仍遵循「一坯三篩」古法:取自伊河深層的澄泥需經三年陳腐,揉入細麻纖維增加韌性,再以「脫胎鏤空」絕技塑形。

最令人驚嘆的「流釉入骨」工藝,匠人需在素胎上精準預判高溫下的釉料流動軌跡。當窯火升騰,鉛釉如熔融的星河在陶俑衣褶間奔湧,冷卻後竟形成《陶錄》所載「彩霞入骨三分透」的奇觀。

2010年修復的唐代三彩載樂駱駝俑,駝峰間舞者的霓裳羽衣至今閃爍著鈷藍與褐金的星芒。

洛陽博物館鎮館之寶「三彩黑釉馬」,其釉面如凝結的夜空暗藏銀河,印證了唐代「一馬換一城」的傳說。

考古學家在西安何家村窖藏發現的三彩騰空馬,馬蹄下飛濺的釉彩如絲路沙塵,凝固著「萬國衣冠拜冕旒」的時代氣象。

唐三彩,它既是從盛唐駛來的文化方舟,載著長安月、陽關雪與敦煌風;亦是駛向未來的星際飛船,在泥與火的淬鍊中,永恆吟唱著華夏文明最絢麗的釉色史詩。

![]()

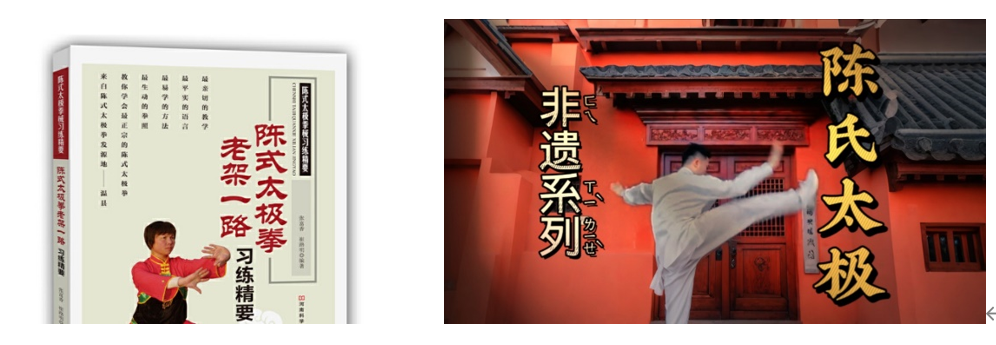

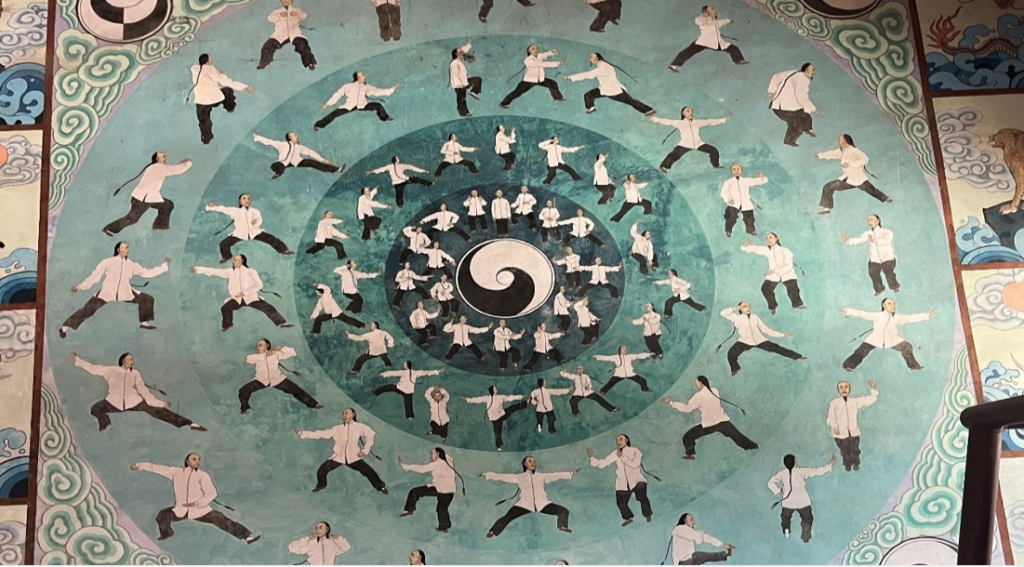

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【河南】

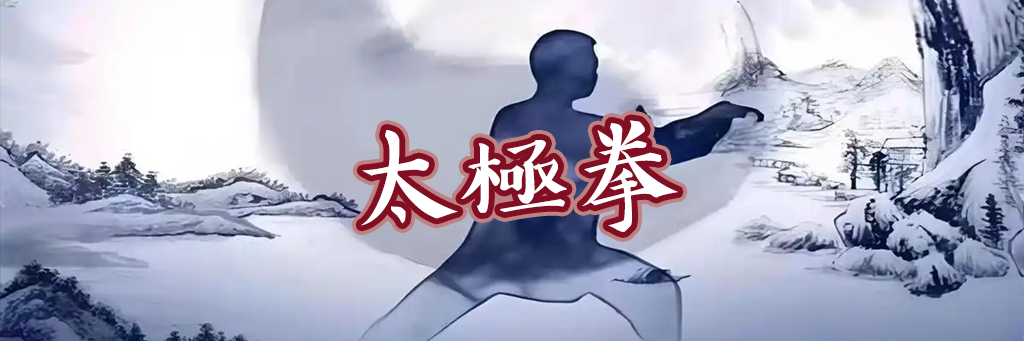

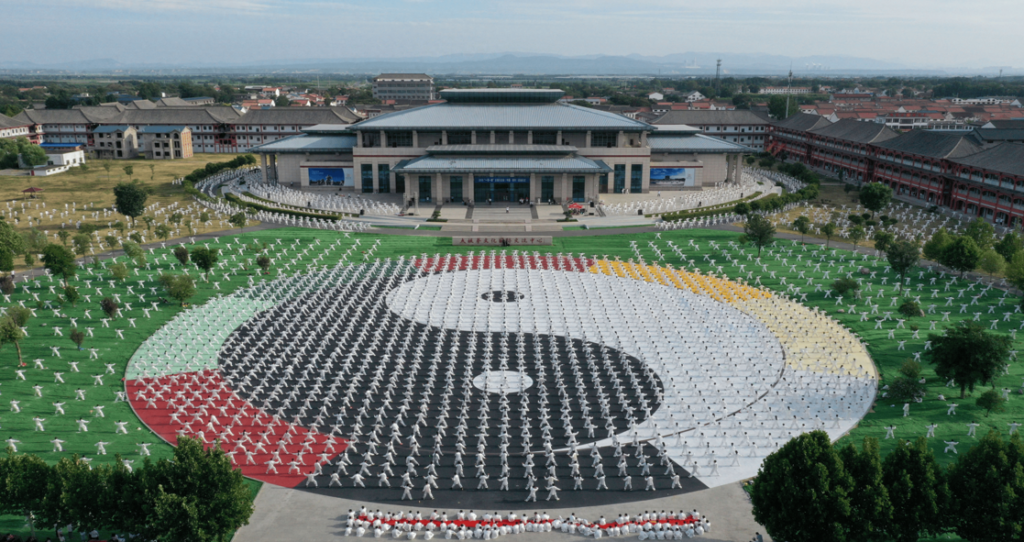

河南太極拳–剛柔並濟的非遺瑰寶

地址: 中國河南省

河南太極拳,發源於焦作溫縣陳家溝,是中國傳統武術與哲學的集大成者。於2006年列入國家級非物質文化遺產,2020年更獲聯合國教科文組織認定為人類非遺代表作。

明末清初,陳家溝陳王廷創太極拳,取法自然萬象,將武術招式與道家養生結合。其核心「纏絲勁」,以螺旋發力貫穿招式,形似蠶絲纏繞,勁若鋼錐暗藏。

拳法講究「鬆活彈抖」,通過丹田運氣、關節螺旋運動,達到「四兩撥千斤」之效。

太極拳養生價值更受現代科學認證:美國哈佛大學研究證實,太極拳可改善平衡力、緩解慢性疼痛,成為風靡全球的「移動冥想」。

河南通過「太極拳文化生態保護區」系統性傳承技藝,陳家溝建太極書院、非遺館,開展國際培訓。

科技賦能開啟新篇章:運動力學分析揭示招式科學性,AI輔助教學系統精準糾正動作,VR虛擬實境復原古拳場場景。

年輕一代將太極元素融入街舞、時裝設計,短劇《太極少年》在海外平臺播放量破億,傳統武術煥發新生機。

黃河岸邊的古老村落,到紐約時代廣場的現代展演,河南太極拳以拳為媒,向世界傳遞著「和而不同」的中國智慧。

其不僅是非遺名錄中的文化符號,更是當代人類尋求身心平衡的共通語言。這項流淌著華夏血液的技藝,正以柔克剛之力,書寫著傳統與未來的對話篇章。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【河南】

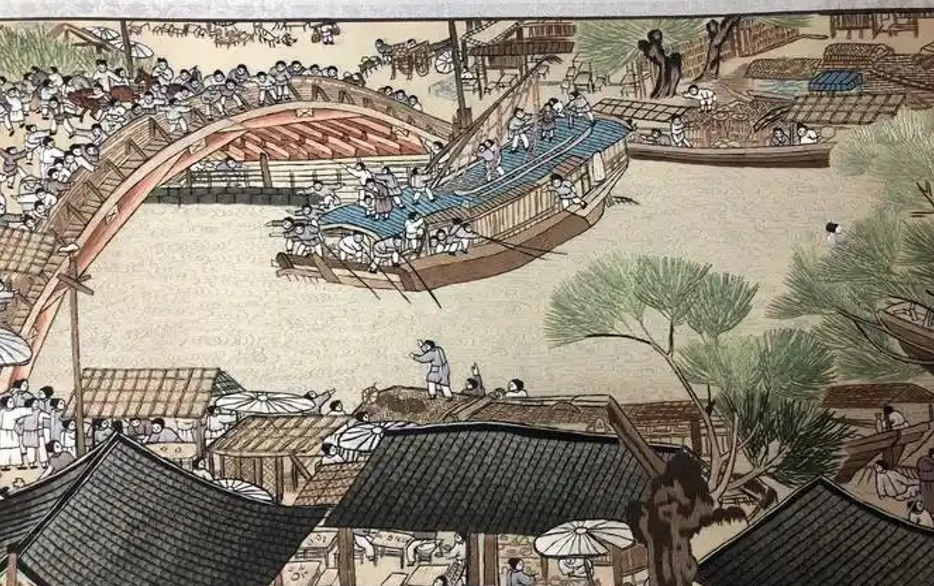

汴繡–針尖上的北宋美學

地址:河南省開封市

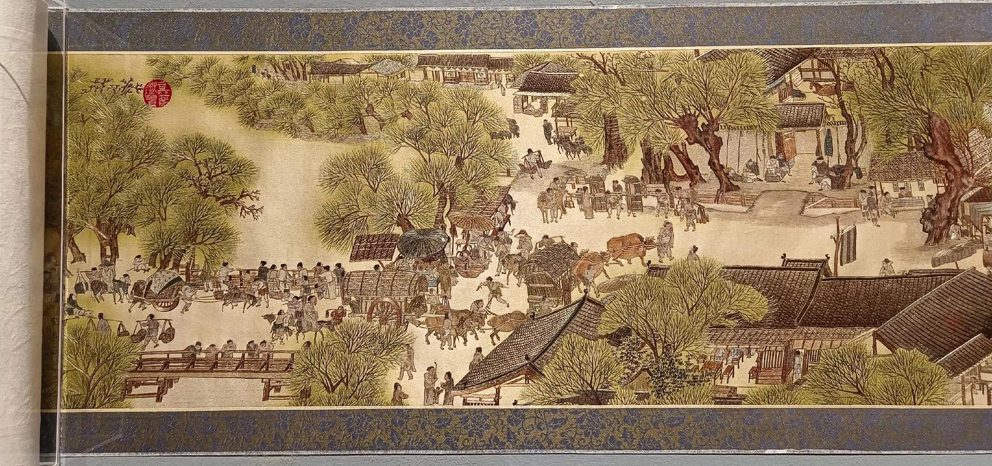

汴繡,源於北宋都城汴京(今開封),史稱「宋繡」,與蘇繡、湘繡並稱中國名繡。北宋時期,《東京夢華錄》載「金碧相射,錦繡交輝」,見證其鼎盛之姿。

靖康之變後,技藝流落民間,明清時期與蘇繡交融,形成獨特風格。2008年列入國家級非物質文化遺產。

汴繡以「精、細、雅、活」著稱:【仿古立體】善用「蒙針」「滾針」再現書畫筆觸,絲理走向暗合水墨皴法,尤以雙面異色繡《清明上河圖》聞名。

【色彩玄機】:承襲宋代「天水雅色」美學,以蠶絲天然暈色為基,創新「絨彩漸變」技法,單幅繡品可含千種過渡色,如《千里江山圖》繡卷,青綠山水隨光影流轉宛若原作。

【材質講究】:選用杭紈為底,劈絲細至1/64,繡線經植物染色後呈現「潤而不艷」的礦物顏料質感。

【十針三線】為核心工法。開封汴繡廠非遺傳承人王素花首創「水墨寫意繡法」,以亂針繡表現當代水墨。

年輕匠人將LED光纖織入繡品,《數位牡丹》可隨溫度變幻花色;元宇宙技術更讓《韓熙載夜宴圖》繡卷中人物「復活」奏樂。

汴繡元素現融入高定時裝、文創手包,紐約大都會博物館曾以3D掃描技術永久存檔《瑞鶴圖》繡屏。

從宋徽宗《繡羽鳴春圖》的工筆極致,到巴黎時裝週上的刺繡霓裳,這項凝結宋式美學DNA的技藝,正以針為筆、以線為墨,續寫「天工巧奪丹青」的當代傳奇。

![]()

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【黑龍江】

糖畫、東北二人轉、赫哲族伊瑪堪

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【黑龍江】

糖畫–糖稀流淌的北疆詩意

在哈爾濱中央大街的青石板上,一位老者手持銅勺,金黃的糖漿如絲綢般流淌,轉瞬凝固成展翅的丹頂鶴。

特製的銅勺邊緣經過特殊打磨,形成0.2毫米的精密出糖口,確保凜冽寒風中糖絲依然纖細如發。這幅鑲嵌著冰晶紋路的糖畫,正是黑龍江非遺糖畫獨有的地域印記。

在技法層面,黑龍江糖畫發展出”凍作畫”絕技。藝人將糖漿傾注在冰鎮的大理石板上,利用-20℃的室外溫度實現瞬間定型。

黑龍江糖畫師傅的糖鍋裡,藏著破解極寒的智慧密匙。他們將糖漿濃度提升至68%,比南方糖畫高出5個百分點,這微妙的數值差異讓糖液在-20℃低溫中仍能保持流動性。

在現代傳承中,糖畫藝人將AR技術融入創作。掃描糖畫上的加密圖案,手機螢幕便會躍出製作過程的全息影像,這種”可食用的非遺密碼”讓傳統技藝與數字時代無縫對接。

這門甜蜜技藝承載著黑土地的性格密碼。糖畫藝人冬日擺攤時,總會在作品底部多繞三圈糖絲,這看似無意的細節實為貼心的防凍設計。

從松花江畔到漠河北極村,糖畫藝人的銅勺仍在寒風中舞動。這些轉瞬即逝的甜蜜藝術,將黑土地的嚴寒化作創作的養分,在糖漿的凝固與融化間,訴說著北疆大地的永恆浪漫。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【黑龍江】

東北二人轉

地址:黑龍江

都說東北有三寶——人參、鹿茸、烏拉草。但是對於生長在這片白山黑水之間的人民群眾來說,最寶貴的財富卻是這代代口耳相傳的二人轉。

這項植根於東北民間文化、唱腔高亢粗獷、唱詞詼諧幽默的民間戲曲,傳承至今已有三百多年的歷史。它風格多變、雅俗共賞、深入人心。

不僅在黑龍江民間有著無可比擬的巨大影響力、感染力和藝術魅力,更是在2006年被國務院正式列入了第一批國家級非物質文化遺產名錄。

充滿了濃鬱鄉村特色風情的二人轉最大特點莫過於通俗易懂、活潑明快。

單從唱腔上來說二人轉受東北大鼓、單弦、河北梆子影響很大。唱詞詼諧幽默,富有生活氣息。

東北二人轉的唱腔,素有「九腔十八調七十二嗨嗨」之稱,共三百多個。

此外在表演方面二人轉的做功講究表演手段和動作,在語言上追求風趣幽默,滑稽搞笑,在動作上以東北大秧歌為基礎,並且革故鼎新地繼承和吸收了民間舞蹈與武打動作。

隨著時代的進步與發展,東北二人轉也始終都在孜孜不倦地進行自我調整、改革和升華。讓大家感受到它所蘊藏的那份自由自在和狂放不羈,深切地感受到陽光、激情、熱血與滿滿的正能量。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【黑龍江】

赫哲族伊瑪堪

地址:黑龍江

赫哲族伊瑪堪是赫哲族的曲藝說書形式,它至遲在清末民初就已經形成,流行於黑龍江省的赫哲族聚居區。

2006年5月20日,經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,2011年,被聯合國教科文組織列入世界級非物質文化遺產。

赫哲族伊瑪堪的表演形式為一個人說唱結合地進行徒口敘述,大體上以說為主,以唱為輔,沒有樂器伴奏。

赫哲族伊瑪堪的節目類型及演出風格有“大唱”和“小唱”之分。“大唱”即“伊瑪堪大唱”,是指以說為主的表演,側重和擅長表現英雄與傳奇性的節目內容;

“小唱”即“伊瑪堪小唱”,是指以唱為主的表演,側重和擅長表現抒情性內容的短篇節目。 傳統節目長、中、短篇均有,代表性作品有《什爾達魯莫日根》《滿格木莫日根》等。

伊瑪堪的唱腔音樂具有鮮明的民族特色,因流行地和藝人的不同,所採用的唱腔曲調也各有區別,常見的曲調有【赫尼那調】、【赫裡勒調】、【蘇蘇調】、【喜調】、【悲傷調】和【下江打漁調】等。

伊瑪堪的傳承人一般都是老藝人。他們往往是能說會道、口才好的老人。

他們不僅要掌握豐富的傳統故事,還要對當地的風土人情、歷史故事有深刻瞭解和理解,才能把故事說得生動形象,引人入勝。

赫哲族伊瑪堪是赫哲族人民的生活中不可缺少的一種藝術品類和一種娛樂審美的方式,它同時還具有傳承本民族歷史文化的“教科書”功能,價值獨特,意義重大。

![]()

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【浙江】

東陽木雕、杭劇、龍泉青瓷

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【浙江】

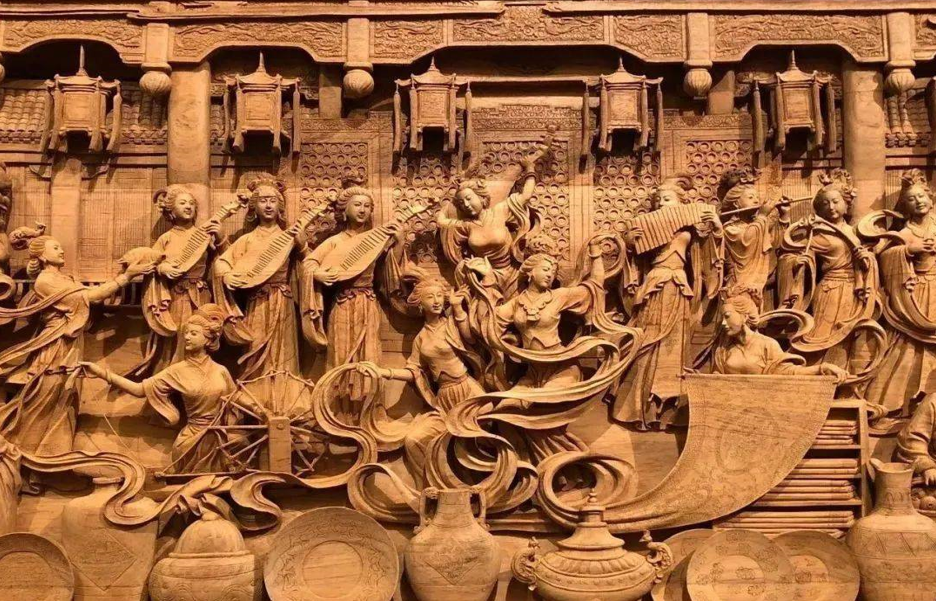

東陽木雕–木上生花的千年絕藝

地址:浙江省東陽市

作為中國四大木雕之首,東陽木雕自唐代發源,明清鼎盛,2006年列入國家級非遺。這項以浙江東陽為核心的技藝,以刀為筆、以木為紙,將東方美學刻入建築、傢俱與藝術品,被譽為「立體的工筆畫」。

東陽木雕的核心魅力在於「以平面浮雕見長,卻能呈現立體透視的層次感」。匠人以「圖稿設計、選材取料、打坯修光、精雕細刻、磨光上漆」五大工序,創造出獨特的藝術語言。

「滿地雕花」的構圖哲學:受傳統繪畫「留白」美學的影響,東陽木雕反其道而行,追求構圖飽滿繁密卻不顯雜亂,以精細紋樣填滿背景,形成獨特的視覺韻律

匠人善用木材的天然紋理與色澤,如以樟木的清香防蟲特性用於建築構件,以楠木的細膩質地雕刻人物眉眼,體現「天人合一」的造物智慧。

從宗祠梁枋到婚床屏風,東陽木雕承載吉祥寓意:牡丹喻富貴,麒麟兆祥瑞,廿四孝故事傳遞儒家倫理,既是藝術,更是千年民間信仰的立體史冊。

國家級傳承人馮曉霞等大師通過「非遺工坊」培養新生代匠人,將「三年學徒、五年出師」的傳統師徒制與現代美學教育結合。

面對現代化衝擊,東陽木雕融合傳統與創新,設計師打造「新中式」文創,年輕一代更以極簡美學重釋傳統紋樣,讓千年刻刀在當代繼續生花。

東陽木雕的每一道刻痕,都是中華文明微觀而具體的呈現。當代語境下,既是傳統的迴響,亦是未來的序章。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【浙江】

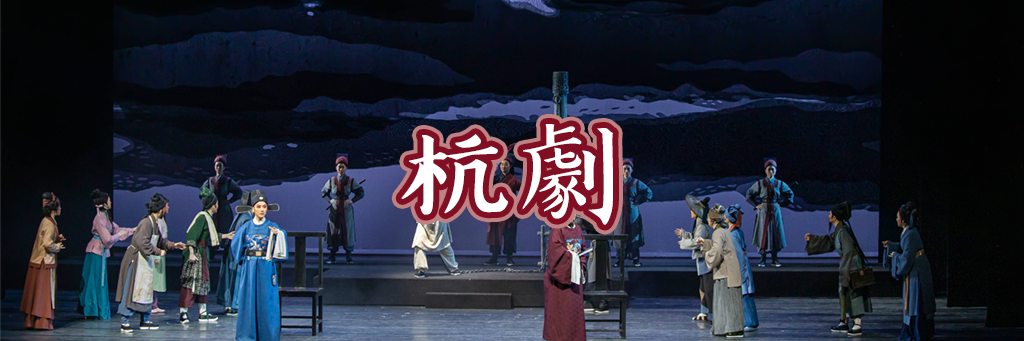

杭劇–西湖畔的百年戲韻

地址:浙江省

杭劇,又稱「武林班」,是紮根於杭州的獨有戲曲劇種,形成於清末民初,2005年被列入浙江省非物質文化遺產名錄。

它以吳語杭州話為載體,融合江南絲竹、民間小調與說唱藝術,被譽為「西湖文化的一曲活態註解」。

杭劇的源頭可追溯至杭州地方說唱藝術「宣卷」(宣講寶卷)。清末,宣卷藝人吸收徽劇、灘簧等元素,將坐唱形式轉化為戲曲表演,因杭州古稱「武林」,故得名「武林班」。

民國初年,杭劇一度風靡杭嘉湖地區,茶樓戲院中「三日不唱武林戲,滿城爭說曲中情」的盛況,見證其鼎峰風華。

杭劇唱腔清麗:以「大陸板」「平板」為核心曲調,融入【滿江紅】【剪靛花】等江南小曲,唱詞通俗押韻,似西湖碧波般婉轉流暢。

樂器交融:主奏樂器二胡(杭胡)音色柔美,配以琵琶、三弦、笙簫,形成獨特的「江南絲竹戲曲化」伴奏體系。

杭劇表演生活化:身段吸收民間舞蹈,旦角「水袖輕搖如柳浪聞鶯」,丑角詼諧俚語盡顯市井煙火氣,代表作《賣油郎》《陸雅臣》皆以市井故事傳遞世情百態。

20世紀中葉,杭劇一度因戰亂與文化衝擊瀕危,僅存《李慧娘》《銀瓶仙子》等少數劇目。

杭劇的百年興衰,映照著一座城的文化記憶。當胡琴聲再起於湖畔劇場,這縷曾縈繞在巷陌茶香中的戲韻,正以傳統與現代的和鳴,續寫屬於杭州的舞臺傳奇。

![]()

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【浙江】

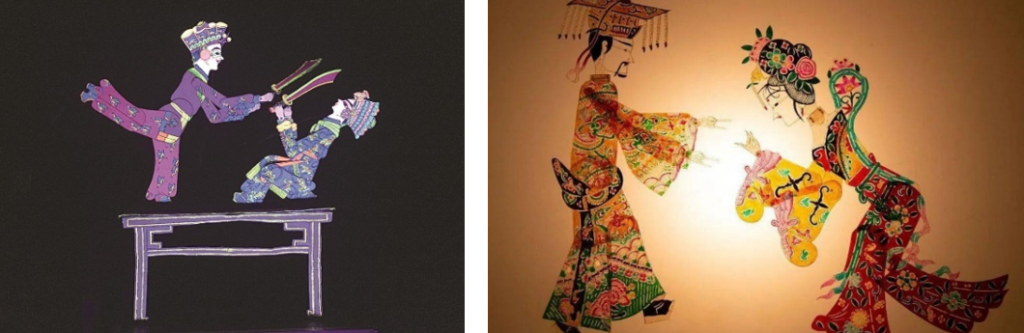

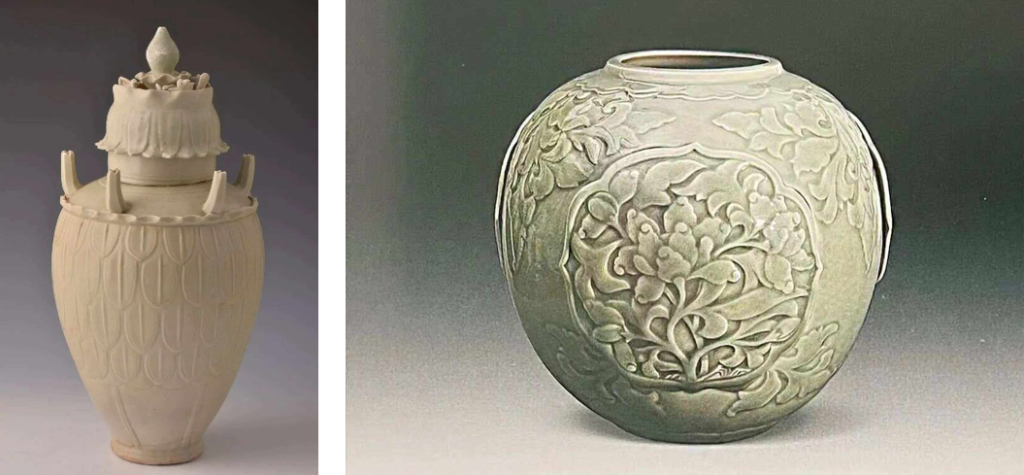

龍泉青瓷–千年窯火淬煉的「翠色密碼」

地址:浙江省

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【浙江】

龍泉青瓷–千年窯火淬煉的「翠色密碼」

地址:浙江省

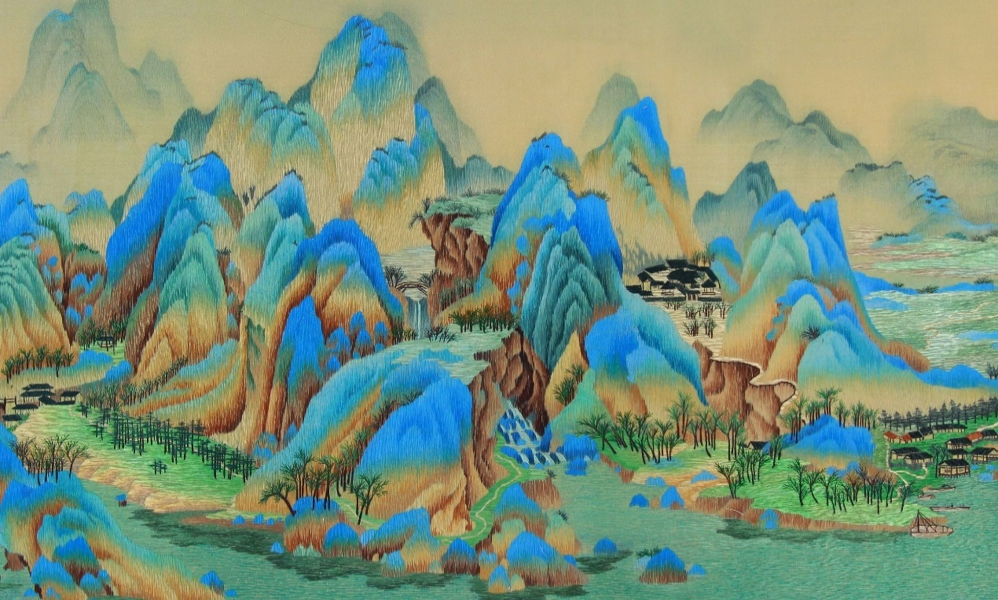

這門始於三國、興於北宋、巔峰於南宋的制瓷絕藝,不僅是中國青瓷工藝的集大成者,更以一抹「梅子青」釉色,將東方美學凝結為跨越千年的詩意符號。

龍泉青瓷的傳奇始於宋代「哥窯」與「弟窯」的典故。傳說章氏兄弟築窯制瓷,兄長章生一所創「哥窯」以「紫口鐵足、金絲鐵線」聞名,弟窯(龍泉窯)則以厚釉如凝脂、釉色類翡翠的「粉青」「梅子青」為世所珍。

南宋時,龍泉青瓷成為宮廷貢品,並隨海上絲綢之路遠銷亞非歐,阿拉伯人稱其為「海洋的綠寶石」。

龍泉青瓷的極致之美,源於「土、釉、火」的完美交響。選用當地特有的紫金土與瓷石,經淘洗、陳腐、練泥,形成可塑性強、含鐵量高的胎骨,奠定青瓷「骨相」。

以石灰鹼釉配比為核心,需多次施釉(最高達十層),釉層厚若堆脂。釉料中的微量鐵元素,在1280℃以上還原焰中幻化出從粉青到梅子青的漸變,恰似「江南煙雨浸潤的青山」。

龍窯依山而建,形似臥龍,窯溫曲線全憑把樁師傅經驗掌控。開窯時「窯變」偶得的冰裂紋、魚子紋,被譽為「天工與人巧的私語」。

從宋徽宗案頭的「秘色」香爐,到G20峰會國宴上的「西湖韻」餐具,龍泉青瓷的翠色穿越時空,始終映照著中華民族對極致之美的追求。