02 七月 「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃 【遼寧、新疆、山東、福建】

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃

【遼寧、新疆、山東、福建】

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【遼寧】

海城喇叭戲、大連貝雕、遼西木偶戲

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【遼寧】

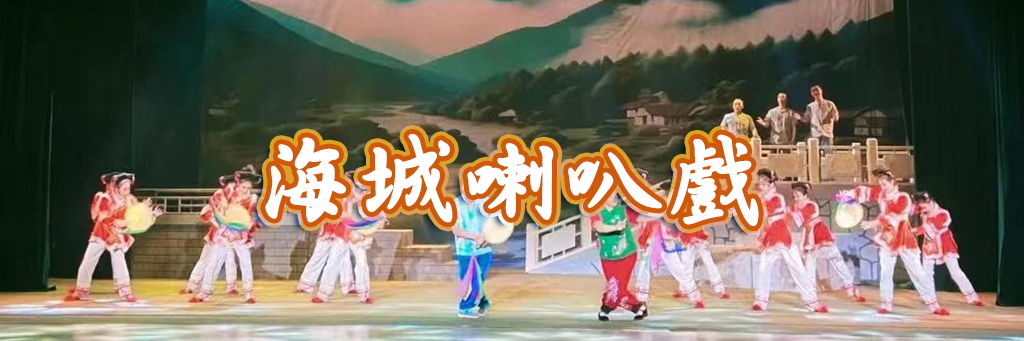

海城喇叭戲– 遼南民間藝術的璀璨明珠

地址: 遼寧省鞍山市

海城喇叭戲作為國家級非物質文化遺產,是遼南地區最鮮活的文化符號。它以濃郁的關東氣息、鮮明的藝術特色,在民間戲劇的星空中獨放異彩。

其歷史源遠流長,明末清初,山西柳腔隨商賈傳入海城牛莊,與當地盛行的地秧歌相遇相融,逐漸形成「二小戲」雛形。當時,一旦一丑在廟會、鄉集間演繹著《小兩口分家》等簡短戲碼,用民歌小調唱盡百姓日常。

乾隆、嘉慶年間,來自山東、河北的民間小戲匯入其中,與遼南本土文化深度融合,唱腔從單一曲調發展為多曲聯綴,舞蹈元素也大量融入,使喇叭戲初具規模。

至同治、光緒年間,隨著高蹺秧歌的興盛,喇叭戲藝人將蹺功融入表演,創造出「蹺戲一體」的獨特形式,演出場面熱鬧非凡,半職業班社如雨後春筍般湧現。

海城喇叭戲的藝術特色鮮明獨特。唱腔上,以「柳子腔」為主體,搭配豐富的「雜腔小調」,其中「咳調」俗稱「七十二咳」,極具地方特色,音調高亢悠揚,充滿遼南風情。

伴奏樂器分文武場,文場以嗩吶為主,聲音嘹亮激昂;武場則由竹板、小鑼、大鈸等組成,節奏明快有力,能完美烘托各種戲劇場景。

角色行當中生、旦、丑分工細膩,丑腳尤為重要,有「無丑不成戲」之說,文丑詼諧幽默,武丑矯健靈活;生腳頻生穩重、小生灑脫;旦腳小旦柔美、彩旦誇張。

表演上更是打破舞台限制,在田間地頭、庭院廣場皆可演出,與觀眾的互動叫好、即興搭腔,讓演出充滿濃郁的生活氣息。

其代表劇目豐富多彩,《王婆罵雞》《鋸大缸》等傳統劇目,以民間生活為藍本,用詼諧語言和誇張表演展現市井百態。

新中國成立後創作的《王二嫂過翻身年》等劇目,則緊跟時代步伐,反映人民新生活。

如今,在傳承與創新中,海城喇叭戲持續煥發活力,成為遼南文化的閃亮名片。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【遼寧】

大連貝雕– 中國工藝美術百花園中的一支奇葩

地址: 遼寧省大連市

大連貝雕是遼寧首創的特種工藝品,更是中國貝雕畫的發源地,素有“貝雕工藝搖籃”之稱。

貝雕,就是以貝殼為原料,經過藝人的精巧加工而創作的工藝品。廣泛利用各種貝殼,製成獨具一格的貝雕工藝品。

貝雕的製作,關鍵在於因材施藝,所謂“材”,即天然提供的材料,依勢取形,然後用堆、疊、聯、粘等方法,製成成品。

大連貝雕工匠十分善於運用貝殼的顏色,不僅巧妙利用了貝殼表皮的顏色,還使用了貝殼各種各樣的潛伏色。

這就可以利用貝殼的多種自然色澤,雕成各種山水、花鳥、人物的貝雕畫。

貝雕工藝品的製作較為複雜,優質的貝雕工藝品往往經過裝裱,有的還配有底座,具有較高的藝術觀賞價值。

貝雕的製作步驟

設計圖樣:在圖紙上設計好貝雕的圖樣。

切割雕刻:將貝殼原料進行雕刻和切割。這是貝雕工藝品的基本準備階段。

粘和:根據設計和事先演示的效果,一次性粘好,通常使用萬能膠。

鑽孔:由於造型的需要,對於用料之間的連線僅僅靠粘和往往強度不夠,需要連線件(一般用鋼絲),選擇口徑適合的鑽頭鑽孔。

打磨:粘和之前和粘和之後,都需要對作品進行打磨調整。

大連貝雕許多優秀作品,曾在國際博覽會上展出並獲大獎。在全國舉辦的同行業評比中,大連貝雕廠的貝雕多次名列前茅。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【遼寧】

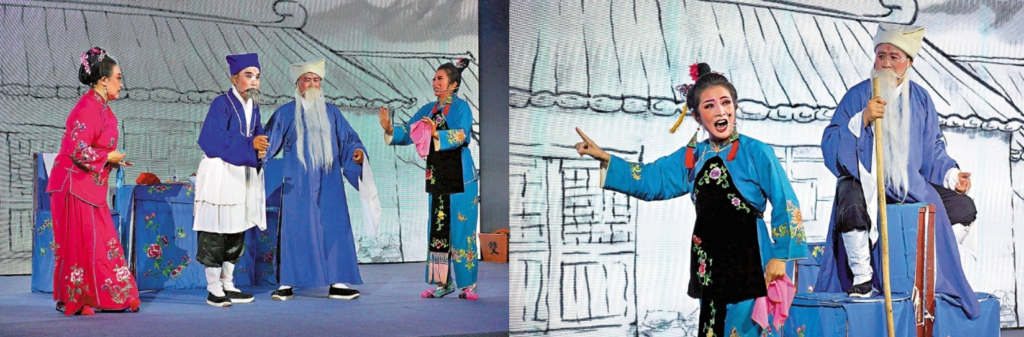

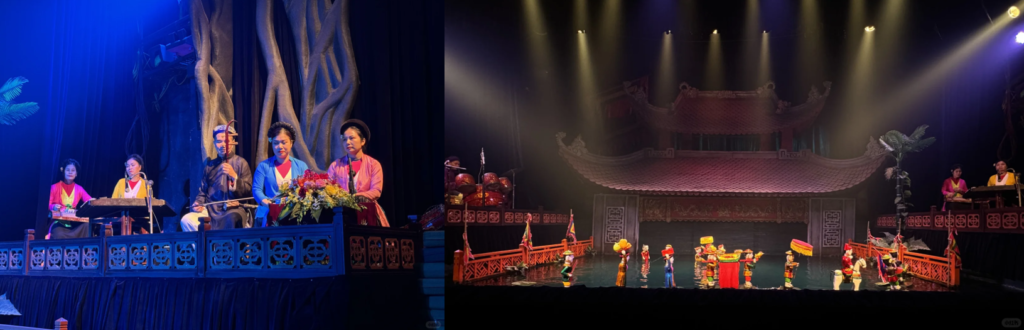

遼西木偶戲– 走進奇幻的木偶世界

地址: 遼寧省錦州市

作為中國三大走廊之一的遼西走廊,把中原漢文化與遼西北方民族文化融合在一起。獨特的地域特徵和複合性的走廊文化孕育了遼西獨樹一幟的木偶藝術風格。

遼西木偶藝術將造型、表演、舞美以及結構裝置相結合,是一種「以物象人」的特殊藝術形式,著重刻畫人物形象,表現人物的形貌特徵和思想品格。

長久以來,遼西木偶藝人在造型藝術和結構裝置上不斷創新,由原來結構裝置單一的懸絲木偶發展到提線木偶、杖頭木偶、布袋木偶、鐵枝木偶、杆式木偶、人偶一體等多種類別。

遼西木偶戲是通過演員操縱木偶表演人物,並賦予故事情節。木偶戲表現手段豐富。既是一種真實的模仿性藝術。又是一種虛構誇張性藝術。

遼西杖頭木偶和布袋木偶是演員把木偶舉過頭頂表演,所以,舞臺上要設一道帷幕遮擋演員,帷幕上邊表演木偶戲,帷幕的大小由木偶的大小決定。

舞臺設施組成一種輕便靈活,具有框式結構的多功能木偶戲舞臺,以適應多種表演形式的木偶戲,增強綜合藝術效果。

木偶戲的工藝製作也是一門精湛的藝術。製作木偶的材料多種多樣,製作工藝十分複雜。

包括選材、雕刻、裱紙、彩繪等多個步驟,每個環節都需要精心製作,力求完美。

完成的木偶形象逼真、神態各異,每個細節都充滿了藝術的美感。

遼西木偶戲多方借鑑國內外其它藝術之長,不斷改進和發展舞臺美術的各種表現手段,使之成為綜合性的藝術。

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【新疆】

錫伯族射箭、木戳印花布、維吾爾族銅器製作技藝

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【新疆】

錫伯族射箭–弓弦上的民族記憶

地址: 新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣

在新疆的民族文化寶庫中,錫伯族射箭以其獨特魅力佔據重要地位,是國家級非物質文化遺產。它不僅是一項體育競技,更承載著錫伯族厚重的歷史與文化。

錫伯族的射箭傳統源遠流長,可追溯至東胡時期,在清朝走向興盛,迄今已有千餘年歷史。其發展與錫伯族的遷徙、戍邊歷程緊密相連。

早期,錫伯族聚居東北,大興安嶺的環境使其依賴狩獵、遊牧為生,為適應生存需求,弓箭應運而生,成為生產與自衛的重要工具。

錫伯族射箭分為武射與文射兩大體系。武射側重作戰,講究殺傷技法與戰術運用,以中靶箭數和殺傷效果定勝負,傳統圍獵軍武射術及現代競技射箭均屬此類。

文射又稱禮射或射藝,以禮制為核心,注重道德修養與射箭過程,將禮儀貫穿始終,以射者的道德水準和禮射技法判定勝負。

射箭時,錫伯族射手有著嚴格規範。使用傳統「筋角木」複合弓與竹木箭,採用「五平三靠」標準站位,即兩腳平、兩肩平、兩肘平、兩手平、心平,箭靠嘴、耳聽弦、弦靠胸。

在錫伯族的生活中,射箭無處不在。孩子自幼便接受射箭薰陶,四五歲時,父母會為其製作小弓木箭,開啟射箭啟蒙。

到了十五六歲,在專業教練指導下進行正規騎射訓練,並參與各類民間箭術比賽。十八歲後,還要接受騎術和射箭測試,通過者登記為「沃克津」,隨時準備保家衛國。

射箭還融入了錫伯族的民俗活動,如年輕人相親時,小夥子展示射箭技藝,若姑娘有意,便會一同拉弓,寓意婚事有成。

每逢節假日,各牛錄(錫伯族基層組織)間常舉辦射箭比賽,項目包括立射、騎射,使用硬箭、響箭等。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【新疆】

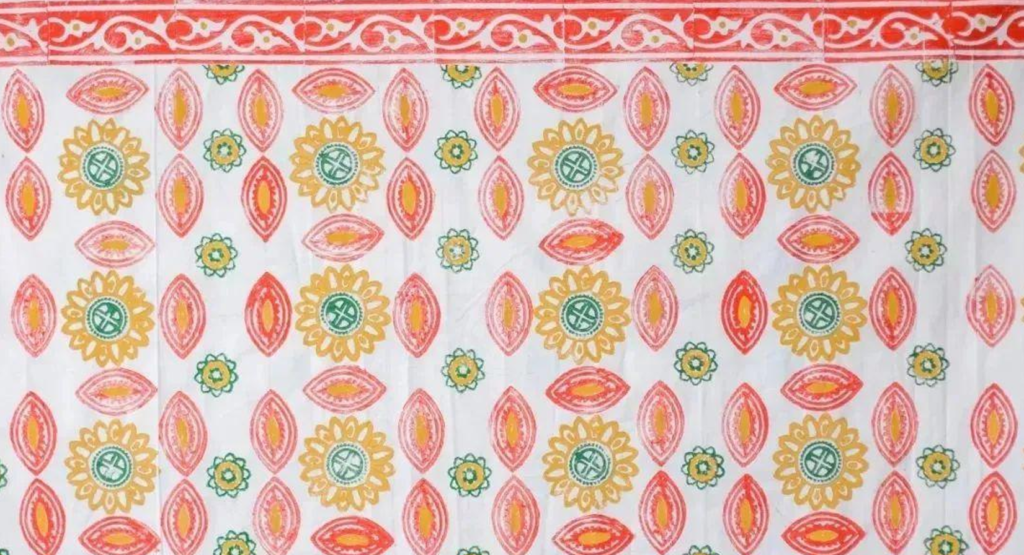

木戳印花布–一塊木頭的浪漫花語

地址: 新疆喀什地區英吉沙縣

木戳印花布,又叫“木模彩色印花布”,維吾爾族特有的工藝品。木戳印花布工藝在新疆維吾爾自治區喀什地區的英吉沙縣歷史悠久,民俗文化濃厚,普及較廣泛。

新疆印花布具有強烈的裝飾趣味和濃重的鄉土氣息。一般都有宗教色彩的多組龕形紋樣連續排列,並把各種花卉、長壽樹、壺、盆、罐等組成主體圖案。

隨著絲綢之路的繁榮發展,一些從內地路徑這裡的商人帶來了染織精美、樣式繁多的布匹和先進的染織技術,使得土布藝人們有了學習和改造土布染織的機會。

他們借鑒內地的製作工藝和染織方法,對土布的傳統製作加工方式做了改進,在形態和花樣上有了新的突破,逐漸形成了英吉沙縣傳統的手工藝土布印花。

選木刻章

木圖章有的是祖傳的印花布匠人自己刻製的,有的則出自木匠之手,都是匠人們的即興之作。刻章通常選擇梨木、核桃木,因為梨木緊實細膩、不容易變形。

模戳多色印花,是將紋樣覆於梨木或核桃木上,以花紋樣式在木材上雕刻成凹凸分明的圖案,隨後蘸取黑色染液,將模戳印出黑色紋樣。

這流程中絕對脫離不了幾何圖案和花卉圖形約定俗成的樣式,如植物枝葉、花蕾、蔓草,通常使用的花紋有巴達姆花、石榴花、牡丹花、梅花、芙蓉花等。

拓印

拓印是將上色後的木模用力印在棉布上,這一步驟需要重複多次。拓印作為印花的關鍵步驟,非常考驗師傅手上的穩定度與力度,既要印得清楚還要印得好看。

透過拓印形式多樣的紋樣,將紋樣重複拓印在布上,從而組合成一個整體圖案。一個模戳就是一個單獨的紋樣,所以每個模戳的圖案都是獨一無二的。

模戳體積小,畫面豐富,確保每個細節都做到極致。每個步驟稍有錯誤,就會影響下一個步驟,甚至影響呈現出來的花色。

填色

用填色模戳或不同大小的毛筆、毛刷沾上各色染液(紅、黃、藍、橙、綠、紫、玫瑰、靛藍、杏黃等),再按其紋樣加以拓塗而形成了色澤絢麗的多色印花布。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【新疆】

維吾爾族銅器製作技藝– 新疆傳統技藝

地址: 新疆維吾爾自治區喀什地區喀什市

維吾爾族銅器製作技藝常見於新疆維吾爾自治區。

維吾爾族制銅器工藝主要沿用了14到15世紀波斯和中亞一帶銅匠所使用的冷軋工藝。銅器的製作過程中不需要模具和圖紙,銅匠首先會先根據器物形狀,將銅皮裁剪成需要的形狀。

隨後開始鍛打銅皮,因為步驟要求的力度不同,銅匠會根據需求選取鐵錘或木棰。整個鍛打過程中,用力需要均勻,否則會出現砸透或不均的情況。

一個完整的銅器需要經過成千上萬次的捶打方能成型。大型銅器往往一次就能打成初坯,很少會使用鉚釘。

在銅器各個部件製作完成後,將部件邊緣或剪或砸成鋸齒狀,然後採取類似榫卯的技術將部件初步結合,並採取焊接技術將各部件結合。

當器物成型後,需要進行表面拋光,傳統技藝裡會選擇將銅器一點一點磨出光澤,而當代技術則會選擇通過在鹽酸或其他溶液內進行酸洗,然後打磨出光澤。

最後一步便是鏨花、鏤花和鑲嵌的裝飾工藝。銅匠會利用寬度不同的鏨刀等工具鐫刻出或簡單或複雜的紋飾。

維吾爾族常用的銅器按用途主要可分為潔具類器具和盛儲類器具。

潔具類器具

銅製洗手壺一般由圓頂蓋、細長並有喇叭口的壺脖、編圓狀壺腹、上細下寬的壺底、S型壺柄、細長曲線形的流構成。洗手壺壺口和壺柄較高,重心在下半部分。

接水盆由盆面和盆肚兩層構成。盆面用於接水,而盆肚用於存水。盆面較盆肚寬大,盆面有一定弳以保證水流入盆肚之中。盆面中一般有避免客人看到髒水和防治髒水濺出的盆蓋,盆蓋有孔。

盛儲類器具

盛儲類器具主要是維吾爾族用來盛放食物等物品的器具。主要包括茶壺、茶碗、端盤、燒水壺、飯盒、蒸鍋、火鍋等。

維吾爾人常用的茶壺由圓頂型蓋、鼓腹、曲線流、寬扁的壺柄、以及茶漏組成。流與壺口平齊,有盤口,無壺頸。

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【山東】

膠州秧歌、泥叫虎、濰坊風箏

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【山東】

膠州秧歌– 山東非遺文化瑰寶

地址: 山東省膠州市

秧歌是中國(主要在北方地區)廣泛流傳的一種極具群眾性和代表性的民間舞蹈的類稱,不同地區有不同稱謂和風格樣式。

在民間,對秧歌的稱謂分為兩種:踩蹺表演的稱為“高蹺秧歌”,不踩蹺表演的稱為“地秧歌”。近代所稱的「秧歌」多指「地秧歌」。

現各地的秧歌一般以秧歌舞隊為主要形態,舞隊人數少則十數人,多時達上百人,既有集體舞,也有雙人舞、三人舞等多種表演形式。

根據角色的需要手持相應的手絹、傘、棒、鼓、錢鞭等道具,在鋣鼓、鼓棒等舞蹈演奏。

各地秧歌的舞法、動作和風格各不相同,有的威武雄渾,有的柔美俏麗,千姿百態,美不勝收。

秧歌是中國北方最具代表性的民間舞種之一,既有表演性的,也有自娛性的,自娛娛人,深受老百姓的喜愛。

膠州秧歌是山東三大秧歌之一,又稱「地秧歌」、「耍秧歌」、「蹺秧歌」、「扭腰」、「三道彎」等,流行於山東省膠州市東小屯村一帶。

膠州秧歌有膏藥客、翠花、扇女、小、棒槌、鼓子等角色,基本動作主要有“翠花扭三步”、“撇扇”、“小扭”、“棒花”、“醜鼓八態”等。

膠州秧歌中,女性舞蹈動作抬重踩輕腰身飄,行走如同風擺柳,富有韌性和曲線美,“扭斷腰”、“三道彎”為其代表動作。

膠州秧歌萌生於鄉土,活躍於民間,在發展中自行流變,是群眾自發參與、自由宣洩、自娛自樂的廣場民間藝術,展現了膠東農村女性特有的健美體態和情性魅力,具有較高的審美價值和藝術研究價值。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【山東】

泥叫虎– 泥土中誕生的藝術傳奇

地址: 山東省高密市薑莊鎮聶家莊

在山東高密這片文化底蘊深厚的土地上,誕生了無數璀璨的民間藝術瑰寶,而泥叫虎便是其中一顆耀眼的明珠。

泥叫虎起源於明代萬曆初年,距今已有 400 多年的歷史,發源地為高密市薑莊鎮聶家莊。

泥叫虎的色彩運用大膽奔放,對比強烈,大紅大綠的碰撞營造出熱烈喜慶的氛圍,極具視覺衝擊力。

其最大的亮點是可發聲,當人們推拉、搖晃泥叫虎時,空氣流動穿過葦哨,便會發出獨特的 “咕咕” 聲,既增加了趣味性,又仿佛賦予了泥叫虎生命。

泥叫虎蘊含著豐富的文化內涵。在傳統文化中,老虎被視為瑞獸,具有鎮宅、辟邪、保平安的寓意。在過去,人們將泥叫虎擺放在家中,期望它能守護家庭,驅走邪祟。

對於孩子們來說,泥叫虎是童年不可或缺的玩具,承載著他們的歡樂時光,傳遞著長輩對晚輩的關愛與祝福。

首先是取土,要選用聶家莊當地優質細膩的泥土,這種泥土黏性適中,為後續製作奠定基礎。

接著是和泥,將泥土與水按一定比例混合,反復揉搓,直至泥料均勻、細膩、有韌性。

隨後是翻模、修模,確保模具精准,以便製作出形態一致的坯子。制坯完成後,要進行脫模、修坯,使坯子表面光滑平整。

修坯之後,需在虎頭部安裝蘆葦哨子,這是泥叫虎能發聲的關鍵。再用牛皮紙將頭胸部與後尾部連接起來,形成軟連接。

最後進入塗粉、著色階段,這一步尤為重要,藝人充分融合高密撲灰年畫的技巧,以桃紅、大綠、淡黃、朱紅、黑色等為主要色彩,色彩搭配鮮豔醒目。

為了讓泥叫虎煥發出新的生機與活力,非遺傳承人和相關部門積極探索創新發展之路。一些傳承人在保留傳統工藝的基礎上,對泥叫虎的造型、色彩進行改良,使其更符合現代審美。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【山東】

濰坊風箏– 風箏的故鄉

地址: 山東省濰坊市

在山東濰坊,有一種獨特的文化藝術 —— 濰坊風箏,它不僅是精美的手工藝品,更是承載千年歷史與民俗文化的藝術瑰寶,在世界文化之林獨樹一幟。

瀟坊風箏製作技藝精湛,概括為 「紮、糊、繪、放」 四字,簡稱 「四藝」。

紮:即紮制骨架,這是基礎且關鍵的環節。需依風箏造型選擇合適竹材,透過精細劈削、彎曲、綁紮等工序,打造出結構穩固、輕巧且符合空氣力學原理的骨架。

糊:選用優質紙張、絹布等材料糊製風箏蒙面。糊面過程要求平整、嚴實,不能有褶皺或氣泡,否則影響飛行效果和美觀。

繪:繪畫賦予風箏心靈與藝術美感。濰坊風箏繪畫風格鮮明,多以塊色為主,重筆濃抹,色彩鮮豔濃烈,體現民間藝術對色彩的獨特追求。題材廣泛,涵蓋花鳥蟲魚、神話傳說、歷史故事、民俗活動等。

藝人透過精湛繪畫技藝,將這些主題生動呈現,如傳統的 “龍鳳呈祥” 風箏,龍身色彩斑斕,鱗片細緻描繪,鳳鳥造型優美,羽毛色彩絢麗,寓意吉祥美好。

放:雖是最後環節,卻至關重要。放飛前需依風箏類型、風力風向調整風箏角度及提線長度。放風箏過程中,放風箏者要憑經驗與技巧,操控風箏起飛、升高、平穩飛行。

瀟坊風箏起飛靈活,一些大型風箏如龍頭蜈蚣,放飛時需多人協作,場面壯觀。

濰坊風箏蘊含豐富民俗內涵與生活元素,是民俗情感與藝術表現的完美融合。從主題看,多選取具有吉祥寓意的形象,如 “龍鳳呈祥” 寓意吉祥如意、婚姻美滿;“年年有餘”(魚的造型)象徵生活富足。

這些題材反映人們對美好生活的嚮往與追求。風箏製作和放飛與傳統節慶、民俗活動緊密相連,如清明節前後,瀟坊人有放風箏習俗,人們認為放風箏可放走晦氣、帶來好運。

「熊貓一家」帶你遊 – 藝文薈萃【福建】

軟木畫、漳浦剪紙、脫胎漆器髹飾技藝

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【福建】

軟木畫– 方寸木間藏萬象

地址: 福建省福州市

軟木畫又名“木畫”,是流行於福建省福州地區的一種軟木雕刻手工技藝的別稱。它形成於20世紀初,發源地是福建省福州市東郊的西園村,是國家級非物質文化遺產之一。

福州軟木畫的創始人之一的吳啟棋,福州北郊西園村人,原從事木雕製作,在福州工藝傳習所與陳春潤、鄭立溪創作了軟木畫之後,因傳習所停辦,回到本村,帶徒傳授軟木畫的製作工藝,西園村成為福州軟木畫的重要生產基地。

栓皮軟木畫的特點是雕畫結合、質地輕軟、紋樣細密、色澤柔和、色調占雅淳樸、形象逼真,畫面猶如宋人筆意,意境深邃,清奇可愛,具有“叢山數百里,盡在一框中”的藝術效果。

最適宜於表現花卉翎毛、亭台樓榭及名山巨川等園林風景和名勝古蹟,如《頤和園》《蘇州虎丘》《桂林山水》《武夷春色》等。

軟木畫品種繁多,有各種樣式的屏風、掛屏、大擺件、小擺件,以及與實用結合的產品、旅遊紀念品等多達二三百種規格,四五百個花色品種。

首先,選材至關重要。軟木畫選用的是生長在地中海沿岸的栓皮櫟樹皮,這種樹皮質地輕軟、富有彈性且紋理細膩,是創作的絕佳材料。

接著進入雕刻環節,這是軟木畫製作的核心步驟。雕刻師們手持各種型號的刻刀,憑藉精湛的技藝和豐富的想像力,在軟木薄片上雕琢出人物、建築、花鳥等造型。

雕刻建築時,從飛簷翹角到門窗欄杆,每一處細節都需精准刻畫;雕刻人物時,面部表情、服飾褶皺都要栩栩如生。

完成雕刻後,便進入拼接階段。拼接需要極高的耐心與技巧,雕刻師們如同搭建微型世界的建築師,將一個個雕刻好的部件,用特製的膠水小心翼翼地拼接起來。

先搭建主體建築,再添加樹木花草、飛禽走獸,通過巧妙佈局,讓整個畫面層次分明、錯落有致。

從一片樹皮到一幅精美的軟木畫,凝聚的不僅是匠人們的心血與智慧,更是福建人對美好生活的不懈追求。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【福建】

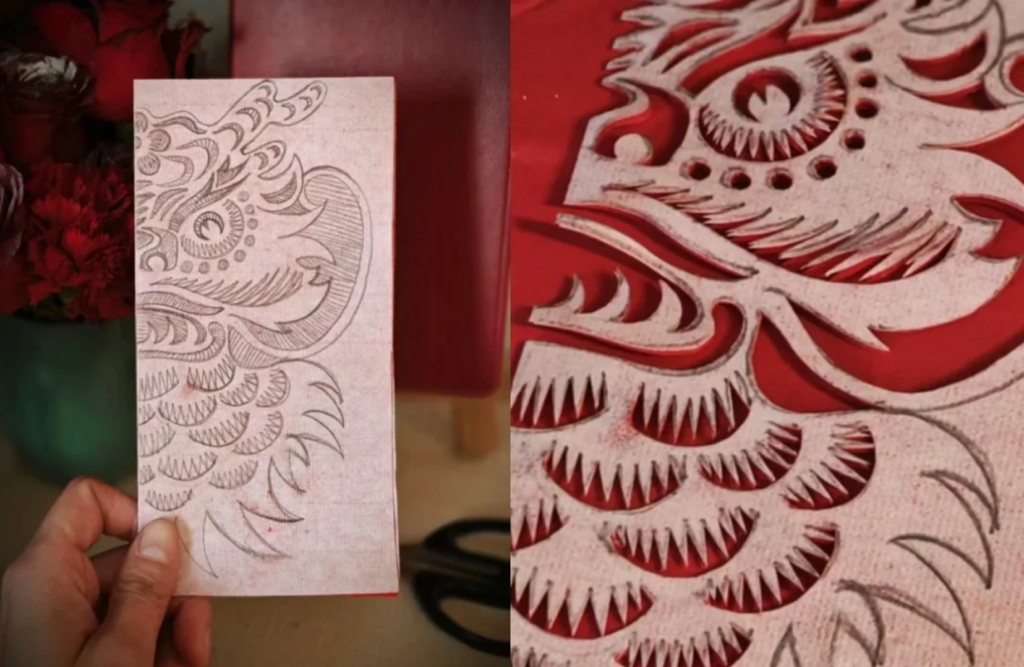

漳浦剪紙– 指尖綻放的非遺之花

地址: 福建省漳浦縣

唐宋以來,剪紙在漳浦民間一直十分盛行,代代相傳。在構圖的連線性、技法的細膩性、風格的多樣性和處變的適應性等方面,漳浦剪紙都顯示出與眾不同的特性,是國家級非物質文化遺產之一。

漳浦剪紙最初只是作為刺繡的底樣,隨著民間民俗活動的盛行和受北方貼“窗花”等中原文化的影響,漳浦剪紙開始應用於各種結婚、祭拜活動,剪各種豬腳花、餅花、花貼於禮品、祭品上,寄託美好的心願。

漳浦剪紙技法風格以刺繡為底樣,在傳承北方剪紙的基礎上,以陽剪為主,陰剪為輔,獨創排剪、長排剪等技藝,強調線條的配合穿插,線線清晰,錯落有致,注重點與線、面與弧的整體感和層次感。

漳浦剪紙造型從早期表現各種自然形態為主逐步發展為圖文、圖字結合的組合造型,採用“以象寓意、以意構象”的造型手段。

把多種物象組合在一起,以表現自然萬物的各種形態為主,剪隨心動、寄意靈動、立象飄逸,線條十分細膩,即有北方剪紙的粗獷誇張,亦有南方剪紙的素雅婉轉,華麗纖巧。

在創作前,藝人會根據主題進行構思,將腦海中的畫面轉化為平面設計圖。若是複雜圖案,需用鉛筆在紙上細緻勾勒出輪廓和細節,確定構圖比例。

運用 “排剪”“折剪”“襯色” 等獨特技法進行剪制。“排剪” 時,藝人手持剪刀,手腕靈活擺動,以細密均勻的線條排列,從圖案的局部開始,逐步向整體推進。

“折剪” 需先將紙張按設計要求折疊,然後在折疊處剪出相應圖案,展開後便呈現出對稱效果,常用於製作團花、窗花等。

剪制完成後,要對作品進行修整,去除多餘的紙屑和不規整的線條,使圖案更加完美。若有需要,還可對作品進行裝裱,選擇合適的相框或畫框。

在藝人的手中,一張普通的紙張,經過這些精心的工序,便能化身為精美絕倫的藝術品。

「熊貓一家」帶你游 – 藝文薈萃【福建】

脫胎漆器髹飾技藝– 福建瑰寶

地址: 福建省福州市

在福建的傳統文化寶庫中,脫胎漆器髹飾技藝宛如一顆璀璨的明珠,散發著獨特的魅力。它以其精湛絕倫的工藝和美輪美奐的藝術效果,成為中國傳統工藝中的傑出代表,被列入國家級第一批非物質文化遺產代表性項目名錄。

福建脫胎漆器髹飾技藝深深紮根于福建地區的歷史文化土壤之中,它是福建人民智慧與創造力的結晶,承載著當地的民俗風情、審美觀念和價值取向。

在審美層面,福建脫胎漆器堪稱藝術珍品。其造型豐富多樣,大到陳列在北京人民大會堂的漆畫大屏風、彩繪大花瓶、脫胎仿古銅大獅等氣勢恢巨集的大型作品;

小到煙具、茶具、餐碗、盤、碟、罐等精緻小巧的生活用品,無不展現出獨特的造型魅力。

在色彩運用上,脫胎漆器更是獨樹一幟,它在我國傳統的朱、黑等漆色基礎上,以 “真金碾泥為色”,解決了一般漆色幹後變為黝黑、難與其他鮮豔顏料調和的困難,增加了藍、綠、褐等多種鮮豔的漆色,且漆色經久不變。

脫胎工藝較為複雜,首先以泥土、石膏等塑成胎胚,接著以大漆為粘劑,用夏布(苧麻布)或綢布在胚胎上逐層裱褙。

這一過程如同搭建一座堅固的大廈,每一層布的裱褙都需精心操作,待陰乾後脫去原胎,留下漆布雛形。

此時的漆布雛形就像一個等待雕琢的璞玉,後續還需經過上灰底、打磨、髹漆研磨等多道工序。

最後施以各種裝飾紋樣,才能成為一件光亮如鏡、絢麗多彩的脫胎漆器成品。